리버 블로우(레프트 바디)를 맞으면 왜 쓰러질까 ?

리버 블로우(Liver blow)란 말 그대로 간(Liver)이 있는 부분(보통 사람 기준으로 흉곽 오른쪽 약간 아래)을 타격하는 기술이다.

복싱 등 격투기를 조금이라도 본 마초상남자 야붕이들이라면 익숙할 용어.

그 터프한 파이터들도 제대로 들어온 리버 블로우 한방에 '엌' 하고 쓰러지는 장면을 자주 볼 수 있다.

심지어 보기엔 별로 세게 맞은 거 같지도 않은데 그냥 뻗는 모습도 심심찮게 보인다.

리버 블로우가 사람을 눕히는데 극히 효과적인 기술인 건 알겠는데, 대체 왜 그렇게 효과적일까?

그 이유에 대해 .Araboja

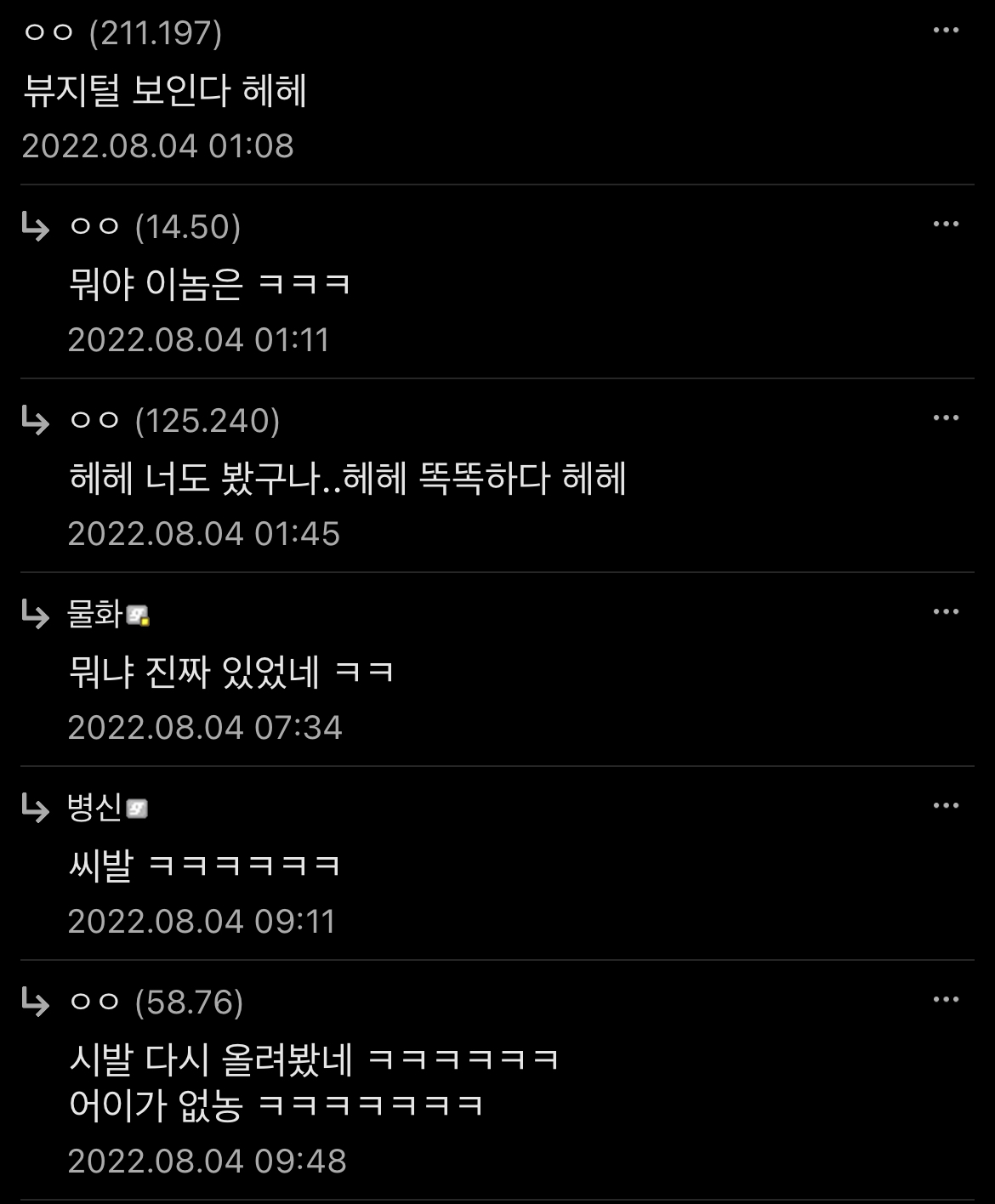

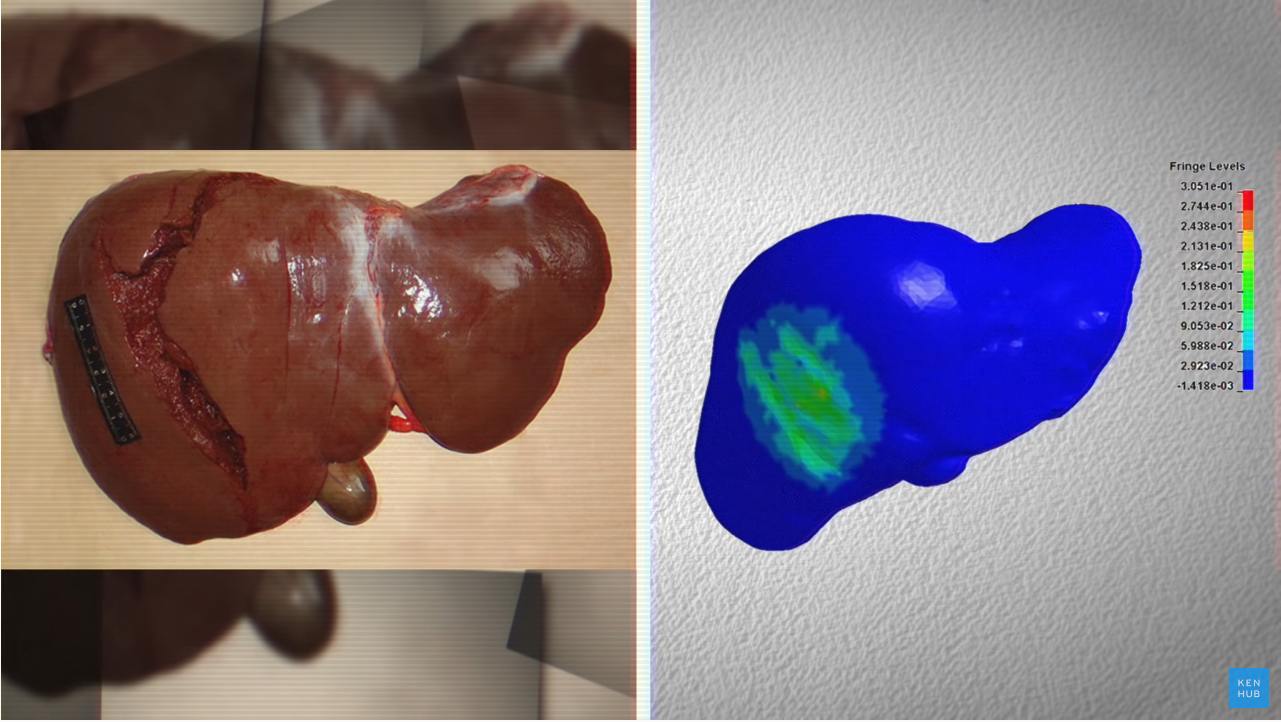

몸속 깊숙한 곳에 위치하거나 근막 등에 의해 추가적으로 보호를 받는 대부분의 다른 장기들에 비해,

간은 달랑 갈비뼈에 의해서만 보호 받고 있다.

심지어 윗 짤의 화살표 부분은 흉곽 아래로 삐져나와 있어 그 정도 보호마저도 못 받는다.

거기에 더해 간은 굉장히 큰 장기다.

간의 무게는 대충 1.5kg 정도인데

이는 일반적인 성인 남성 몸무게(60kg)의 2.5%에 달하는 무게다.

다시 말해, 보호를 별로 받지도 못하는 타겟이 존나 크기고 무겁기까지 하다는 거다.

이는 즉, 간은 신체 구조상 외부 충격에 취약할 수 밖에 없다는 말이다.

어느 정도로 취약하냐고?

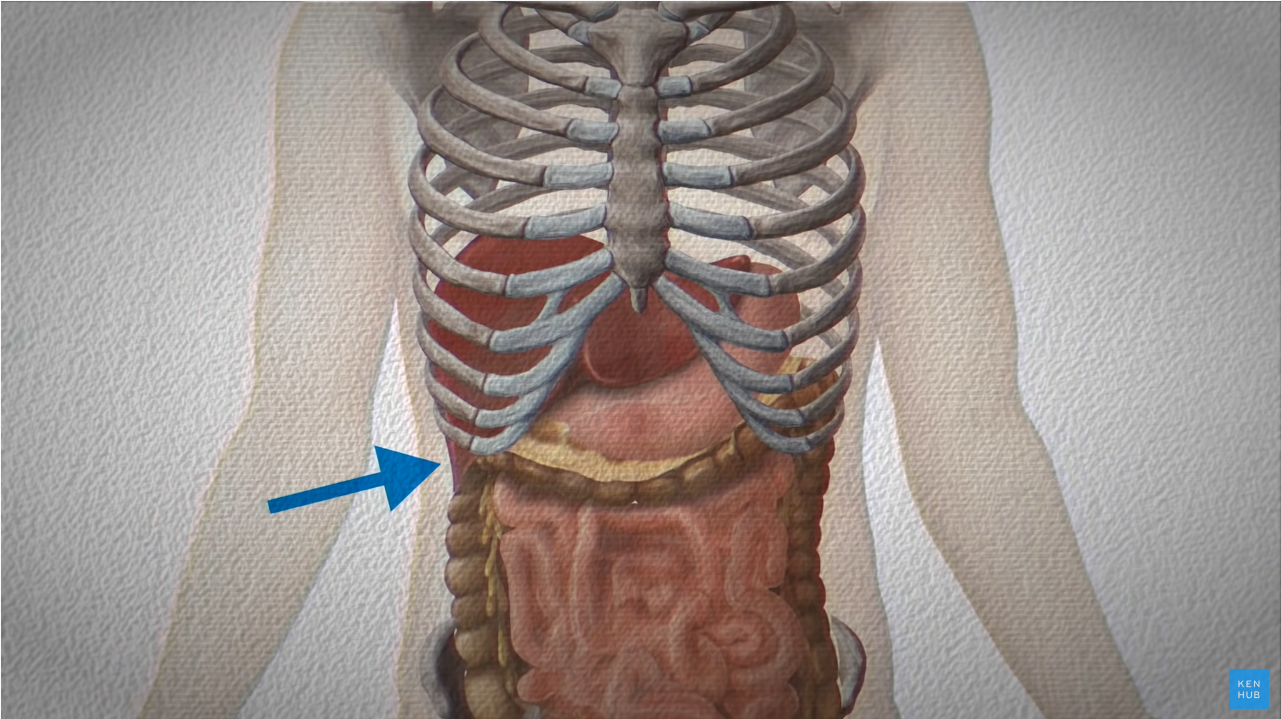

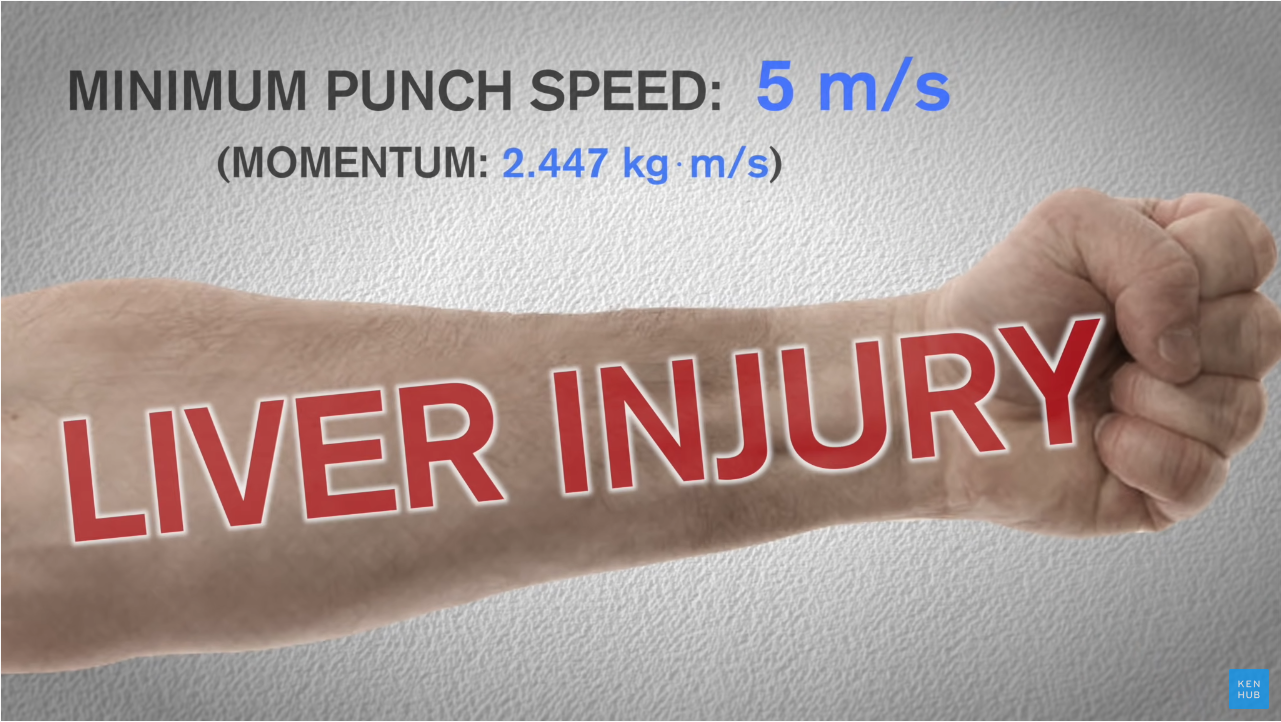

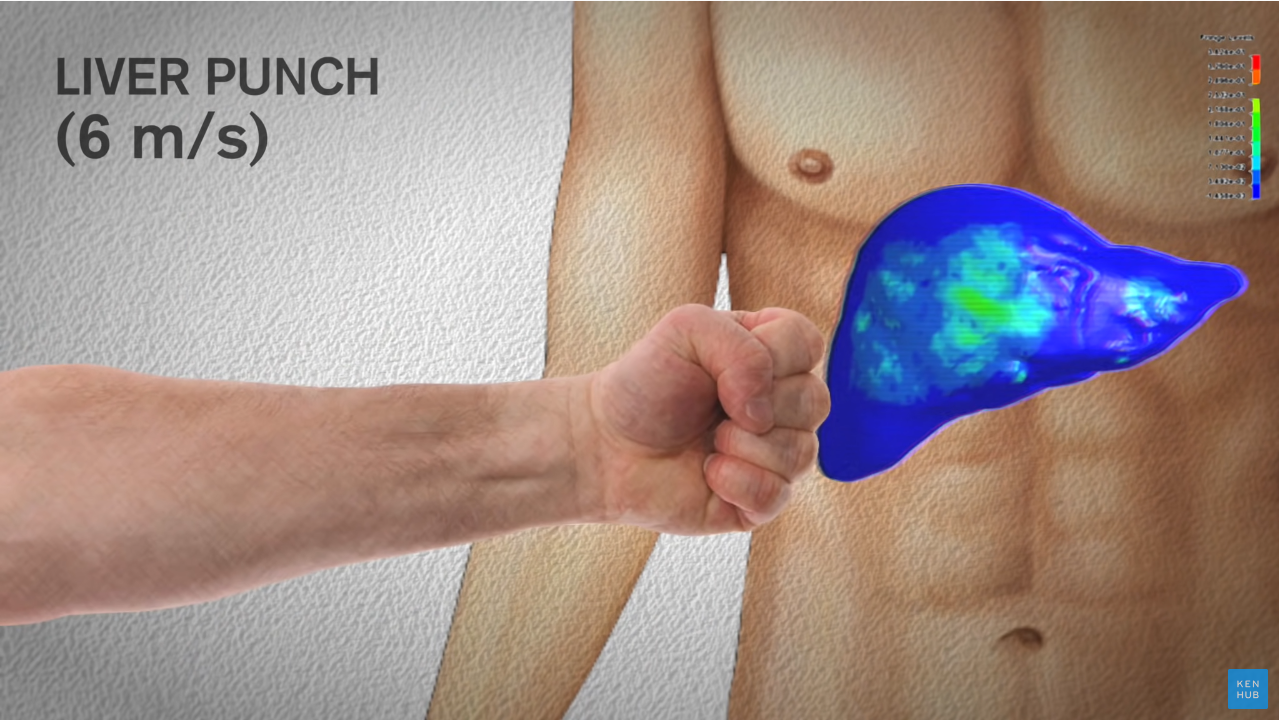

대충 성인 남성의 간에 부상을 입히기 위해서는

초속 5미터 정도의 펀치면 충분하다고 한다.

감이 안오는 야붕이들을 위해 부연 설명을 하자면, 일반적인 성인 남성은 초속 6미터의 펀치를 날릴 수 있고

프로 격투기 선수들은 그 두 배가 넘는 속도의 펀치를 구사할 수 있다고 한다.

한 마디로 야붕이들이 날리는 펀치에도 간은 충분한 타격을 받는다는 말인데,

하물며 프로 격투가들의 타격 기술에 사람의 간이 못 버티는 건 당연한 일이다.

하지만 사람이 리버 블로우를 맞으면 뻗어버리는 이유는 단순히 충격에 의한 데미지 때문은 아니다.

간을 감싸고 있는 신경들은 자율신경계에 직접 연결이 되어 있는데,

따라서 간에 충격에 가해지면 자율신경계를 직접 자극하는 결과로 이어진다.

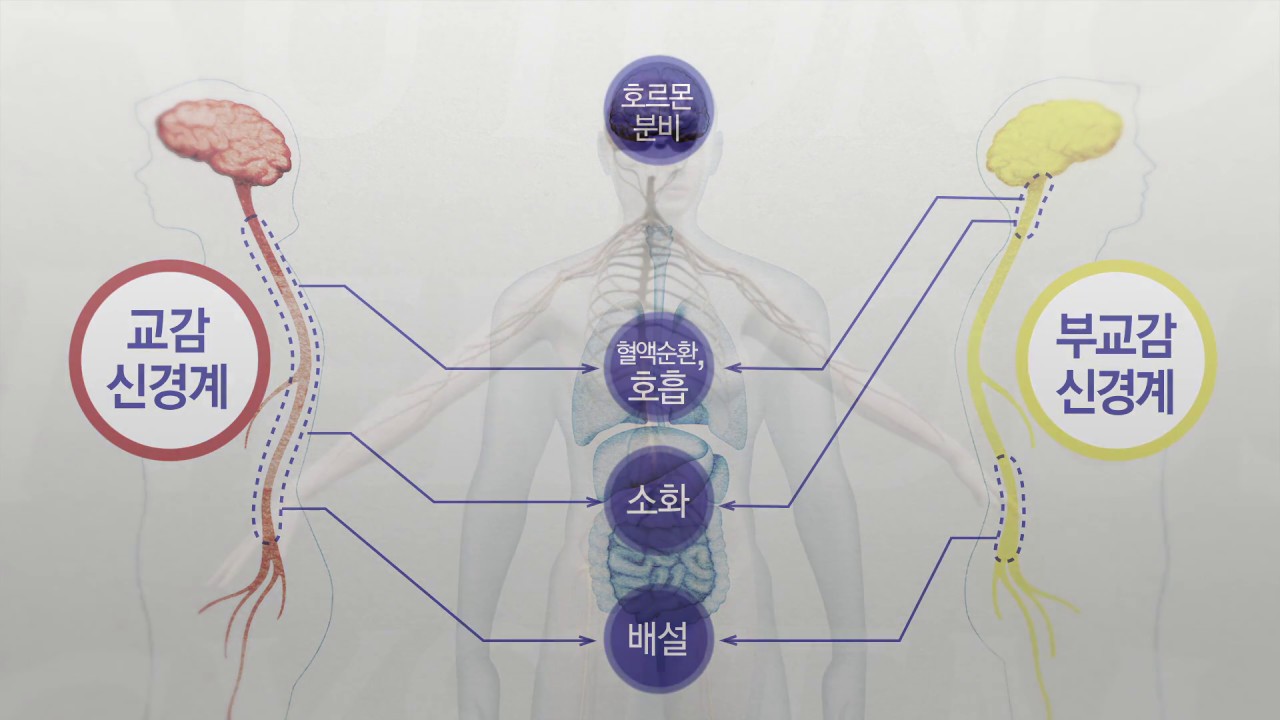

학교 다닐 때 생물 시간에 졸았던 야붕이들을 위해 매우 간단히 설명하자면,

자율신경계는 신체의 불수의 운동(의식이나 의지에 상관없이 일어나는 근육의 운동)을 관장한다.

예시로는 심장 박동이나 호흡, 소화, 그리고 혈관의 이완과 수축 등이 있다.

그럼 리버 블로우에 의해 자율신경계가 자극을 받으면 어떤 일이 일어나느냐?

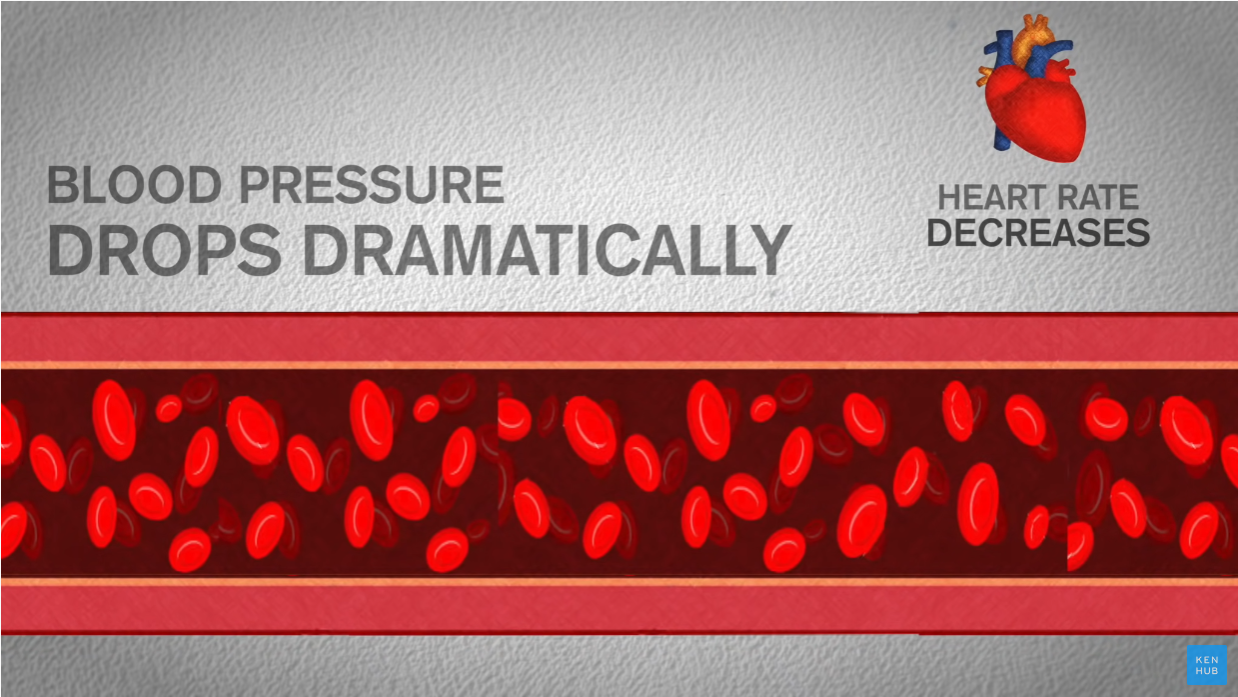

일단 신체 곳곳의 혈관이 이완되어 넓어진다. 혈관이 넓어지니, 혈압은 당연히 떨어진다.

이런 경우엔 혈압을 유지하기 위해 심장이 더 빨리 뛰게 되는게 일반적이다.

문제는, 간에 충격이 가해져 자율신경계가 (좀 더 정확히는 미주신경이) 자극을 받으면

심장은 오히려 더 느리게 뛰게 된다.

혈관이 넓어졌는데 심장도 더 느리게 뛰니 혈압은 파악 떨어져버린다.

혈압이 꼴아박으면 신체의 장기에 혈액이 제대로 공급이 안되기 시작한다.

위기에 처한 신체는 뇌 등 신체의 주요 장기에 혈액을 공급하기 위해 최후의 수단을 쓰는데,

바로 몸을 옆으로 눕혀서 혈액 순환을 조금이라도 더 수월하게 하는 것이다.

다시 말해, 혈액이 더 쉽게 돌게 하기 위해 몸이 의지와는 상관없이 강제로 바닥에 뻗어버린다는 소리다.

그럼 다른 장기에 충격이 가해지면 이런 현상이 안일어나느냐?

그건 아니다. 똑같이 일어난다.

다만 위에서 설명했듯이, 간이 외부 충격에 특히 취약한 장기라

다른 장기보다 간을 공략하는게 이런 현상을 일으키기에 더 수월한 것 뿐이다.

이상, 왜 리버 블로우가 사람을 뻗게 만드는데 효과적인지 알아보았다.

아,

추가로 저기 잘못 맞으면

간열상이나 혈복증 때문에 간을 도려내야 하는 상황이 올 수도 있으니

깽값을 줄이기 위한 목적이라면 차라리 이빨이 더 싸게 먹힌다.